報道に携わる人が必ず押さえておかなければならない法律知識の最上位に挙げられるのは、名誉毀損とプライバシー侵害に関する理論であろう。ところが、これらの理論を理解するのはそう簡単ではない。様々な裁判例の集積があり細かい論点が多数あるからだ。今回は、何といってもまず理解しておくべき、いわゆる「相当性理論」を初めて判断した最高裁判例をまとめてみた。

”報道した事実を真実と信ずるについて相当の理由があるときには名誉毀損は成立しない。”

これは多くの報道関係者が知識として知っているはずだ。最高裁判所は、1966〈昭和41〉年6月23日の第一小法廷判決でこれを判断した。当該事案の第1審判決および控訴審判決を含む多くの下級審判決や学説が、刑法230条の2の規定と同様の法理を民事上の名誉毀損についても適用すべきであるとしてきたことが、最高裁で確認された。現在の裁判実務はこの理論にしたがって名誉毀損に関する不法行為の成否を判断している。

署名狂やら殺人前科事件とは

事案の概要

Xは、衆議院議員総選挙に立候補し、選挙公報に経歴として「Y大学経専科卒」、「Z県出身」という情報を掲載した。読売新聞は選挙後に朝刊社会面で、「二月選挙の内幕」と題し、「署名狂やら殺人前科」の見出しで、おおむね次の内容の記事(以下「本件記事」)を掲載した。

①Xが衆議院議員総選挙に立候補した際、Y大学専門部の卒業生ではなく、また養子縁組により朝鮮の戸籍から内地の戸籍に入籍してきた朝鮮出身者であるのに、選挙公報には、それぞれY大学専門部経済科卒業を表示する「Y大学経専科卒」あるいは「Z県出身」と掲載された経歴詐称の疑いがあり、警察署がXを追及していること。

②Xは、殺人の前科を有し、2年前の選挙で辛うじて被選挙権を得たばかりであること。

Xは、本件記事はXの名誉を毀損しているとして、15万円の損害賠償の支払と謝罪文の掲載を求めて提訴した。

第1審判決は、本件記事は、Xの犯罪(公職選挙法違反)容疑および前科に関するものであるから、Xの名誉および信用を害すべき性質のものであることは明らかであるが、真実性が証明される限り免責され、さらに真実性の証明がない場合でも、その事実を真実であると信ずるにつき、相当の理由がある場合には、不法行為の責任を免れるという基準を立てた。そして、学歴詐称の疑いに関する記述は真実であり、さらに出身地詐称については、本件記事の執筆者ないし編集担当者において、Xが「Z県出身」の表示は詐称の疑いがあると信じたについて相当な理由があったと判断。

Xの控訴に対し、控訴審判決も第1審判決を相当とし控訴を棄却。Xは、次の2点の上告理由をあげて最高裁に上告をした。第1点は、本件記事は人身攻撃を主眼とする悪意に満ちた内容である以上刑法第230条の2に規定する免責は準用されないことは明白であり、この点に法令違背があること。第2点は、公務員の候補者に「関する事実」とは当該公務員の職務に対する適・不適の判断に関係ある範囲に限定されるべきであり、遠い昔の前科は現時における人格の徴表ではあり得ず、前科があることをみだりに公表されないということも個人が平和な社会生活を営む上において保護されるべき法益であること。

判旨

まず、「本件記事は人身攻撃を主眼とする悪意に満ちた内容である以上刑法第230条の2に規定する免責は準用されない」という上告理由第1点に対しては、最高裁は次のように言う。

民事上の不法行為たる名誉棄損については、その行為が公共の利害に関する事実に係りもっぱら公益を図る目的に出た場合には、摘示された事実が真実であることが証明されたときは、右行為には違法性がなく、不法行為は成立しないと解するのが相当であり、もし、右事実が真実であることが証明されなくても、その行為者においてその事実を真実と信ずるについて相当の理由があるときには、右行為には故意もしくは過失がなく、結局、不法行為は成立しないものと解するのが相当である(このことは、刑法230条の2の規定の趣旨からも十分に窺うことができる。)

本件について検討するに、原判決(その引用する第一審判決を含む。以下同じ。)によると、上告人は昭和30年2月施行の衆議院議員の総選挙の立候補者であるところ、被上告人は、その経営する新聞に、原判決の判示するように、上告人が学歴および経歴を詐称し、これにより公職選挙法違反の疑いにより警察から追及され、前科があった旨の本件記事を掲載したが、右記事の内容は、経歴詐称の点を除き、いずれも真実であり、かつ、経歴詐称の点も、真実ではなかったが、少くとも、被上告人において、これを真実と信ずるについて相当の理由があったというのであり、右事実の認定および判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、十分これを肯認することができる。

そして、前記の事実関係によると、これらの事実は、上告人が前記衆議院議員の立候補者であったことから考えれば、公共の利害に関するものであることは明らかであり、しかも、被上告人のした行為は、もっぱら公益を図る目的に出たものであるということは、原判決の判文上十分了解することができるから、被上告人が本件記事をその新聞に掲載したことは、違法性を欠くか、または、故意もしくは過失を欠くものであって、名誉棄損たる不法行為が成立しないものと解すべきことは、前段説示したところから明らかである。

次に、「公務員の候補者に「関する事実」とは当該公務員の職務に対する適・不適の判断に関係ある範囲に限定されるべきである」という上告理由第2点に対する判断は次のようだった。

原判決は、国会議員ないしその候補者については、その適否の判断にはほとんど全人格的な判断を必要とし、所論の事実もその適否の判断に関係のある事項であって上告人の前科に関する本件記事が真実である以上その事実の公表は許される旨判示しているのであり、当審も上告理由第1点において判示したように、右判断を正当と考える。所論は、独自の見解に立ち、原判決を攻撃するものであつて、採用しがたい。

刑法230条の2の規定は何と書いている?

刑法230条の条文と成り立ち

さて、上告理由には、刑法230条の2の規定する免責は適用されないとあるが、そもそも刑法230条の2の規定には何と書かれているのだろう。230条の2は230条の特例なので、2つの条文は併せて読む必要がある。まず230条の条文を見てみよう。

(名誉毀損)

第230条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

刑法230条1項を読むと、事実を摘示して人の名誉を毀損すれば名誉毀損が成立すると書いてある。「その事実の有無にかかわらず」と規定しているから、事実が虚偽であろうか真実であるかは関係ない。ただし、2項により事実を摘示した対象が死者の場合は、その事実が虚偽でなければ罰せられない。

つまり生存している人の場合には、真実を報道した場合であっても刑法230条は処罰することにしているのである。

この規定は、1907〈明治40〉年に刑法が制定されたときから存在し、そのルーツは、1875〈明治8〉年の讒謗律(ざんぼうりつ)に遡る。讒謗律は、人の栄誉を害する行為(讒毀)と、人の悪名を公布する行為(誹謗)とを罰し、「凡そ事実の有無を論ぜず」に讒毀の罪を成立させていた。条文は次のように定めていた。

第一条 凡ソ事実の有無ヲ論セス人ノ栄誉ヲ害スヘキノ行事ヲ摘発公布スル者ヲ讒毀トス人の行事ヲ挙ルニ非スシテ悪名ヲ以テ人ニ加ヘ公布スル者之ヲ誹謗トス著作文書若クハ画図肖像ヲ用ヒ展観シ若クハ発売シ若シク貼示シテ人ヲ讒毀シ若クハ誹謗スル者ハ下ノ條別ニ従テ罪ヲ科ス

讒謗律第2条以下は、讒毀と誹謗の対象となった人の身分(天皇、皇族、官吏など)に応じて刑罰に軽量をつけていた。

讒謗律は、明治初期に、反政府派からの明治政府への批判を封じ込めるための言論弾圧の治安法として機能していた。讒謗律の問題点と事例については、インターネット上に掲載されている文献として、始澤真純「名誉権保障と表現の自由とその規制―讒謗律の事例紹介と刑法へ変化を中心に―」がある。

1980〈明治13〉年の旧刑法も、讒謗律を引き継ぎ、真実を表明しても罰する名誉毀損罪を規定していた。条文はこうだ。

第三五八条 悪事醜行ヲ摘発シテ人を誹毀シタル者ハ事実ノ有無ヲ問ハス左ノ例ニ照シテ処断ス

一 公然ノ演説ヲ以テ人を誹毀シタル者ハ八十一日以上三月以下ノ重禁錮ニ処シ三円以上三十円以下ノ罰金ヲ附加ス

二 書類画図ヲ公布シ又ハ雑劇偶像ヲ作為シテ人ヲ誹毀シタル者ハ八十五日以上六月以下ノ重禁錮ニ処シ五円以上五十円以下ノ罰金ヲ附加ス

第三五九条 死者ヲ誹毀シタル者ハ誣罔ニ出タルニ非サレハ前条ノ例ニ照シテ処断スルコトヲ得ス

そして、現行刑法230条はそれを引き継いでいる(この経過については、平川宗信『名誉毀損罪と表現の自由』有斐閣、1983年が詳しい)。

刑法230条の2の条文

しかし、真実の言論もすべて罰するという規定は、憲法の表現の自由と深刻な矛盾を生ずる。そこで、“改正された日本国憲法の表現の自由と調整するために、刑法の一部改正の際に230条の2が急遽新設された”と説明されることが多い(改正は1947〈昭和22〉年の憲法施行の年)。条文は次のようになっている。

(公共の利害に関する場合の特例)

第230条の2 前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。

3 前条第1項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

第3項まであるが、基本は第1項だ。公共の利害に関する事実で専ら公益を図る目的があった場合で、真実であることの証明があれば、名誉毀損行為は違法性がなく罰せられないというのである。

第2項と第3項は、「公共の利害に関する事実」(公共性)や「専ら公益を図る目的があったこと」(公益性)について、特定の事実について、これらの要件が満たされるということを説明している条文だ。つまり「公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は」は公表の利害に関する事実とみなされ、「公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実」については、「公共の利害に関する事実」(公共性)や「専ら公益を図る目的があったこと」(公益性)の2要件が満たされ、あとは事実が真実であるかどうかだけが問題となるのである。

刑法230条の2の立証責任は被告にある

さて、犯罪の証明は合理的な疑いを容れない程度まで検察官が行うこととなっており、名誉毀損については、検察官は230条の事実の摘示が名誉毀損となることを立証する。無罪推定の原則からすれば、検察官の側で事実が虚偽であることを立証し、230条の2の特例にあたらないことを明らかにするというのが筋道だろう。しかし、刑事裁判実務では、230条の2の事実が真実であることを合理的な疑いを容れない程度に立証する責任は被告人側にあることになっている。つまり事実が真実であるか否かが不明に終わった場合には免責は認められず有罪となる。

なぜこうなっているのだろうか。

“1947年施行の日本国憲法の表現の自由と調整するために、刑法の一部改正の際に230条の2が急遽新設された”という説明が一般的になされることが多く、一応の納得をしていたのだが、先輩弁護士からそう考えるのはおかしいのではないかと指摘をもらった。鍵は、すでに廃止された出版法と新聞紙法の規定にあるとのことだ。

刑法230条の2は元を質せば、廃止された出版法と新聞紙法の免責規定

刑法230条2は「昭和22年の刑法改正にさいし挿入された規定であるが、元を質せば、一定の場合に、諸外国法にならい、真実証明により出版社や新聞社に名誉毀損の免責を認めた、出版法31条(明治26年)および新聞紙法45条(明治42年)の規定を、戦後になって名誉毀損罪一般に及ぼしたものである」と説明されている(五十嵐清『人格権法概説』49頁〈有斐閣、2003年〉)。

それならば、出版法と新聞紙法の規定をみなければなるまい。

出版法(明治26年4月14日法律第15号・昭和24年5月24日法律第95号により廃止)

第三十一條

文書図画ヲ出版シ因テ誹毀ノ訴ヲ受ケタル場合ニ於テ其ノ私行ニ渉ルモノヲ除クノ外裁判所ニ於テ専ラ公益ノ為ニスルモノト認ムルトキハ被告人ニ事實ノ証明ヲ許スコトヲ得若之ヲ證明シタルトキハ其ノ罪ヲ免ス損害賠償ノ訴ヲ受ケタルトキモ亦同シ

新聞紙法(明治42年5月6日法律第41号・昭和24年5月24日法律第95号により廃止)

第四十五條

新聞紙ニ掲載シタル事項ニ付名譽ニ對スル罪ノ公訴ヲ提起シタル場合ニ於テ其ノ私行ニ渉ルモノヲ除クノ外裁判所ニ於テ悪意ニ出テス専ラ公益ノ爲ニスルモノト認ムルトキハ被告人ニ事實ヲ證明スルコトヲ許スコトヲ得若其ノ證明ノ確立ヲ得タルトキハ其ノ行爲ハ之ヲ罰セス公訴ニ關聨スル損害賠償ノ訴ニ對シテハ其ノ義務ヲ免ル

出版法も新聞紙法も、それぞれ「被告人ニ事實ノ証明ヲ許スコトヲ得」、「被告人ニ事實ヲ證明スルコトヲ許スコトヲ得」とあり、被告人側で真実であることを証明する責任を負わせている。

もう少し調べてみると、前記の平川宗信『名誉毀損罪と表現の自由』に、出版法と新聞紙法の位置付けが書かれている。平川教授は次のように述べる。

刑法が事実の真否を問わないとしていたのに対し、明治26年の出版法および明治42年の新聞紙法は、いわゆる真実の証明による免責の規定をおいている。これはいかなる性質をもつものであろうか。

わたくしは、これらの規定も、当時の状況のもとにおける治安法の論理に基づいてそれが許す範囲内で真実の表明を許容したにすぎず、表現の自由尊重の思想にでたものでないことは明らかだとおもう。

……明治国家の権力も次第に強固なものとなり、やがて天皇制絶対主義体制が確立されるに至ると、真実の暴露が体制を根底から危うくするようなことはもはや考えられなくなり、この面からも名誉毀損罪の言論統制法としての役割は相対的に低下したようにおもわれる。このような段階に至れば、権力の側でも検閲など行政法規による事前的・行政的抑制が用意された言論については、名誉毀損罪による言論統制の範囲をある程度縮小しても、言論統制全体としてはとくに不都合は生じないことになる。出版法・新聞紙法はこの方向を政策的に選択したものにほかならない。したがって、出版法・新聞紙法における真実の証明による免責の規定は、あくまでもこのような治安法の論理の枠内において、より強力な言論統制法の存在を前提として、自由な言論の要求に若干の譲歩を表面上示したものにすぎない。これを表現の自由の承認に基礎をおくものとみることはできないのである。

以上のとおり、刑法230条は讒謗律を引き継ぎ、さらに230条の2は表現の自由に基礎をおくものとみることのできない出版法・新聞紙法の免責規定が一般法である刑法の中に取り込まれたという経過になる。230条の2が表現の自由と名誉の保護を調整したとは言えるかどうかは疑問符がついてくるわけである。

さて民事訴訟ではどうなる?

名誉毀損訴訟における免責

さて民事訴訟で名誉毀損が争われた場合、上記の判旨にあるとおり、名誉を毀損する表現行為が、

①公共の利害に関する事実であること(公共性)

②もっぱら公益を図る目的があること(公益性)

③摘示された事実が真実であること(真実性)

を証明した場合には、違法性がなく不法行為は成立しない。

また、摘示された事実が真実であることを証明されない場合でも、①と②を満たしている場合で、表現行為をした者にその事実を真実と信ずるについて相当の理由があるときには(相当性)、故意もしくは過失がなく、不法行為は成立しない。

免責の主張立証責任

民事裁判実務では、これらはすべて被告(表現行為をした者)の側で主張立証することとなっている。不法行為の成立要件はすべて請求をする原告の側が主張立証することになっているから、摘示された事実が虚偽であること、事実を真実と信じたことについて故意または過失があることを主張立証させたとしても特に問題が生じるとは思われない。しかし、残念ながらこのようには考えられてはいない。

不法行為法には、刑法230条の2のような明文での免責規定はない。上記の最高裁判決は、「このことは、刑法230条の2の規定の趣旨からも十分に窺うことができる。」と述べるだけで、なぜ名誉毀損行為が免責されるかについて特に理由を示しているわけではない。ただし、刑法230条の2の規定を類推するという構成を取っていると考えられるため、民事裁判でも、公共性、公益性、真実性および相当性は抗弁として被告の側に主張立証責任を負わせるという見解が受け入れられることになる。

被告の側が真実性・相当性の主張立証責任を負うということは、その立証に失敗すれば、被告の側が敗訴することを意味する。一方、原告の側の主張立証は名誉毀損行為であることであるが、これは名誉毀損行為とする新聞・雑誌の記事、テレビ番組のビデオを裁判所に提出し、どこが名誉毀損にあたるかを主張すればほぼ満たされる。一方、被告の側は、取材源の秘匿という報道機関にとって大切な守秘義務を負いながら、真実性・相当性の主張立証責任を果たさなければならない。これは相当大きな負担にちがいない。

取材源の秘匿についてはこちらへ 「取材源の秘匿―NHK記者証言拒絶事件を読む」

この被告の側に真実性・相当性の主張立証責任を負わせるという考え方には、名誉の保護に傾き表現の自由との調整が十分ではないとの批判があり、主に憲法研究者や実務家から、より表現の自由を保障する理論の導入が提唱されている。虚偽であることを知って、もしくは虚偽かどうでないかを一向に介さずに、あえて表現したという「現実の悪意」がある場合にのみ損害賠償が認められるというアメリカ判例(New YorkCo. v. Sullivan, 375 U.S. 254)の理論の導入を唱える見解(松井茂記『表現の自由と名誉毀損』有斐閣、2013年)や、真実性・相当性の証明についての立証責任を、原告が公人である場合には、被告ではなく名誉毀損を主張する原告に負わせるべきであるとする見解などである。

いったん最高裁判例が出ると、それにならって下級審判決が出され、最高裁の理論が一層定着することになる。1966年の判決からすでに50年が経過している。一方で、相当性の理論の主張立証責任を刑法の規定の成り立ちから検討すると、果たしてこのままでいいのだろうかという疑問がつきない。これからも考えていきたいと思う。

更新:2017年3月4日-讒謗律と旧刑法の条文を掲載しました。

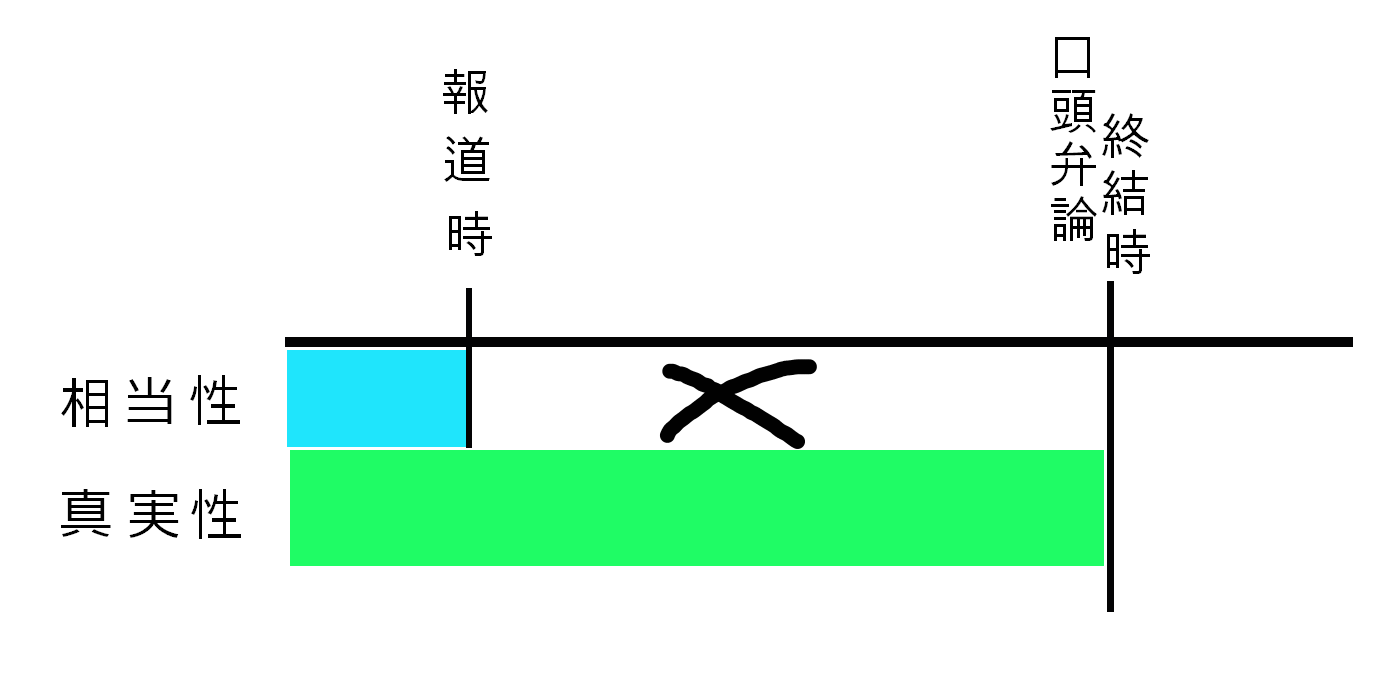

つまり、真実性の証明には、事実審(つまり控訴審)の口頭弁論終結時までの資料(緑の部分)を立証に利用できるが、相当性の証明には、報道時までの資料(青の部分)だけしか立証に利用できないのだ。

つまり、真実性の証明には、事実審(つまり控訴審)の口頭弁論終結時までの資料(緑の部分)を立証に利用できるが、相当性の証明には、報道時までの資料(青の部分)だけしか立証に利用できないのだ。